国家仪表功能材料工程技术研究中心

(一)中心概况

国家仪表功能材料工程技术研究中心于1997年获机械工业部批准与重庆市共建,2000年获科技部批准正式组建,2004年通过科技部验收,是重庆市第一个国家工程技术研究中心,也是国内唯一专门从事仪表功能材料及元器件研制、中试和产业化技术开发的国家工程(技术)研究中心。

中心的战略定位:以服务国家重大战略任务和重点工程、重大装备为目标,建立并不断完善研发、中试、产业化条件能力和技术创新、成果转化机制,开展应用基础研究、关键技术攻关、重大科技成果工程化开发和系统集成,研制工程样品、样机,推动技术转移转化、为规模化生产提供成熟的先进技术、工艺及其技术产品。同时,积极开展国内外交流合作,强化公共服务能力,推动国家、行业标准制定,工程技术验证和咨询服务,为行业培养工程技术研究与管理的高层次人才,服务仪表功能材料产业高质量可持续发展。

中心的技术方向:中心面向航空航天、核电能源、电子信息、国防军工等重点领域,针对深低温、超高温、强辐照、复杂介质腐蚀等极端工况,开展仪表功能材料及元器件关键共性及“卡脖子”技术攻关、中试验证和工程化开发、成果转化与科技服务,筑牢仪器仪表产业链根基,服务高质量发展,支撑国家产业和国防安全。

1. 仪表用特种敏感材料。针对热、电、磁、力、辐照等环境信息的精确感知、高效转换与可靠传输需求,开展热电、电性、软磁、膨胀、弹性等高性能敏感材料和功能材料研究,满足新一代航空发动机、先进反应堆等重要领域关键仪器仪表国产化对敏感材料的要求。

2. 仪表用特殊结构材料。为满足仪表用特种敏感材料在高温、高压、腐蚀、辐照等极端环境中的可靠性,开展与之配套的封装、绝缘、焊接、屏蔽、防护用耐腐蚀、耐高温、耐辐照等仪表用特殊结构材料及表面技术研究,满足空天飞行器、深海油气勘探采集、乏燃料处理、高参数流程工业等极端环境用仪器仪表结构材料需要。

3. 仪器仪表特种元器件。针对航空航天、核电能源、电子信息、国防军工等特殊应用场景对高性能、多品种、小批量仪器仪表特种元器件的需求,开展仪表用特种敏感材料及特殊结构材料适用性、材料结构功能一体化、材料元件一体化、元器件设计及精密制备、型试试验和性能评估等研究,满足空天动力装备、先进反应堆等极端环境测控元器件需要。

(二)中心运行管理

1. 组织机构

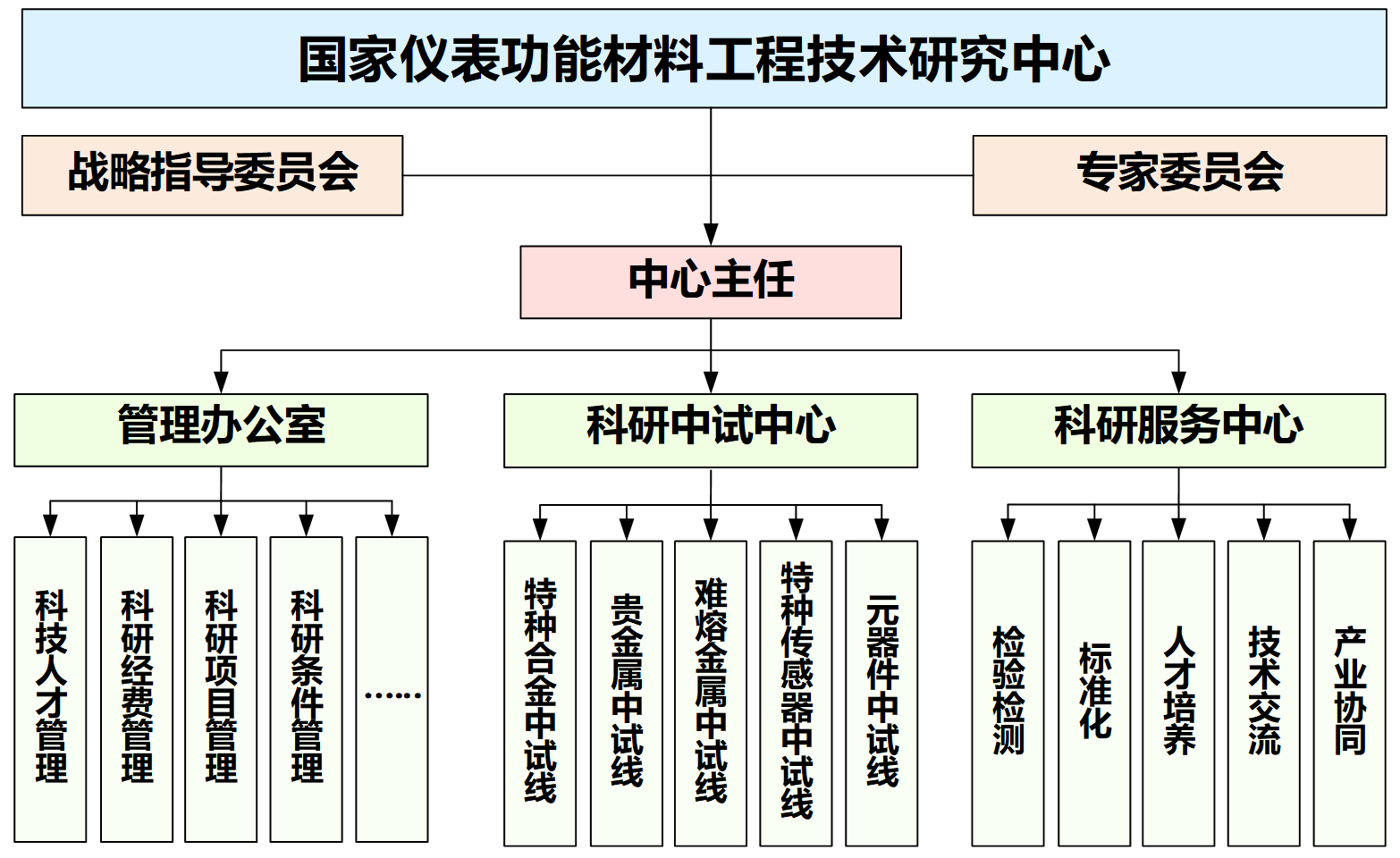

中心设有战略指导委员会、专家委员会,由院士领衔担任委员会主任。下设管理办公室、科研中试中心、科技服务中心等3个机构,制定有科研项目、科研人才、科研经费等管理制度10余项,保障了中心体系化、规范化运行。构建了贯穿“应用基础研究、关键核心技术攻关、中试验证及产业化开发、成果转化、产业科技服务”的全链条创新体系及能力。通过深化“产学研用”协同和产业链上下游融合,有效汇聚并精准衔接了产业需求、创新资源和应用场景,为关键核心技术攻关、重大工程应用和推进产业发展构建起坚实的组织、机制和产业生态基础。

国家仪表功能材料工程技术研究中心组织机构和技术创新体系图

2. 人员情况

中心现有研究与试验发展人员363人,其中包括7位国务院特殊津贴专家、4位国机集团首席专家、10位省级市突出贡献专家/高层次人才等在内的高级专家41人、博士及在站博士后17人;引进流动科研人员86人;围绕3大技术方向组建有6支省部级创新团队。

3. 资产情况

中心现有研发、中试及产业化开发面积51655m2,拥有大型仪器设备480台/套,原值约2.3亿元,在仪表功能材料及元器件的数智设计(AI+、机器学习、仿真计算)、超精密制备(超高纯冶金、原子级粉体、20μ微细丝箔、精细表面处理等)、性能评价(-273~3000℃全温区、多相复杂介质腐蚀及电、磁精密测量等)等全链条具备强劲的科研、中试和小批量制造能力。